Mujeres indígenas de Argentina explican qué está en juego en el debate por el aborto

Una mujer indígena y su bebé en la provincia de Formosa, Argentina. | Foto: Luciana Mignoli

Un proyecto de ley para legalizar el aborto se encuentra ahora en el Senado. Estas mujeres indígenas explican lo que representan estos debates para las vidas en el territorio.

Por Luciana Mignoli

“Hablar de aborto es un desafío enorme”, dice Bashe Nuhem. Ella es feminista, comunicadora y realizadora audiovisual, integrante del pueblo Qom en Castelli, un lugar del noreste argentino conocido como “El portal del Impenetrable” (un extenso y alguna vez denso bosque nativo).

“Trabajo en una radio indígena y tejemos palabras junto con otras compañeras. Desafiamos a los hombres que no quieren que hablemos [del aborto]. Sigue siendo un tema tabú”, explica Nuhem. Cuando conversamos, la Cámara de Diputados de Argentina debatía un proyecto para legalizar “la interrupción voluntaria del embarazo” hasta la semana 14. Ahora el texto se encuentra en el Senado.

El aborto es delito en Argentina, con algunas excepciones en casos de violación o si la vida o la salud de la persona gestante corre riesgo. “Yo celebro esta discusión más allá del resultado, porque antes ni se tocaba el tema en las comunidades”, dice Nuhem, que integra el Frente de Trabajadoras de la Comunicación de Chaco y la Asociación Comunitaria Indígena de Comunicación.

Para ella, el proyecto que el Senado debe votar antes de que termine 2020 “ha posibilitado empezar a hablar de los abusos sexuales que sufrimos las mujeres indígenas… Me incluyo, porque yo también he padecido un abuso”.

Si bien es un tema tabú, continúa Nuhem, “siempre se ha practicado el aborto dentro de las comunidades”, a cargo de las comadronas. Con la deforestación y el daño ambiental, dice, “las comadronas van desapareciendo. Mis hermanas se atienden en centros clandestinos y, ya sabemos cómo es, muchas mueren”.

“Si se legaliza y se aplica la ley, no les va a solucionar la vida, pero va a ser un respiro”, argumenta. ”El aborto aportaría más salud a las hermanas”, dice.

Nuhem asegura que se oponen a la ley sobre todo “las iglesias y los hombres”, y describe cómo hombres indígenas postean en las redes sociales whipalas (emblema de pueblos nativos americanos) con pañuelos celestes, símbolo de la campaña contra la legalización del aborto.

“Entonces les pregunto: ¿leyeron el proyecto de ley? No. ¿Saben cuáles son los principales pedidos? No. ¿Entonces a qué se oponen? Muchos se molestaron conmigo. Me da mucha bronca porque sé que hay dirigentes indígenas que obligaron a abortar a sus mujeres. ¡Terminemos con la hipocresía!”.

“Me da mucha bronca porque sé que hay dirigentes indígenas que obligaron a abortar a sus mujeres. ¡Terminemos con la hipocresía!”

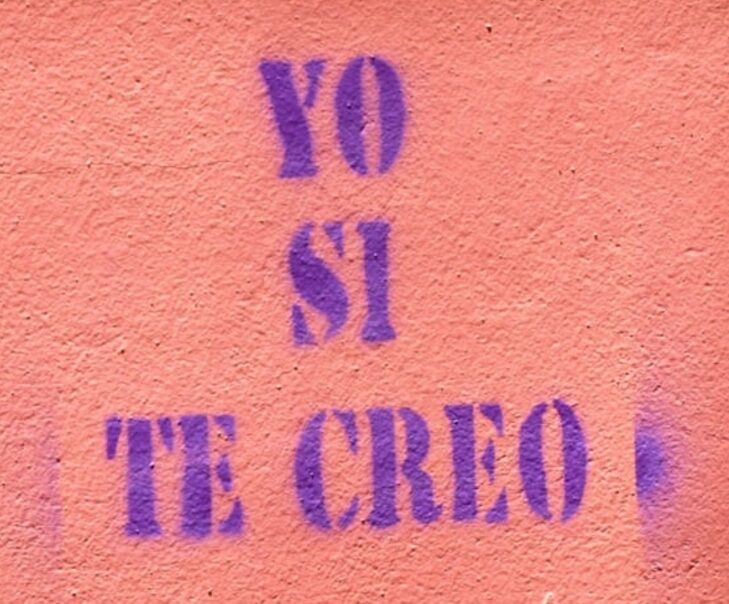

Desde que el Congreso retomó el debate en noviembre, se han realizado muchas marchas del histórico pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, mientras quienes se oponen usaron el pañuelo celeste, como lo vienen haciendo desde 2018, y se manifestaron con el lema “salvemos las dos vidas”.

En El Potrillo, pueblo de la norteña provincia de Formosa casi en el límite con Paraguay, una columna de mujeres wichí marcharon contra la legalización del aborto, con sus largas y coloridas polleras, algunas con alpargatas, otras descalzas. No había pañuelos celestes, pero sí carteles y mucha polvareda de caminar la tierra seca con 43 grados de calor.

Esas mujeres wichí son parte del 2,4% de los 40 millones de habitantes de Argentina que se definen como integrantes de alguno de los 36 pueblos nativos reconocidos por el Estado, según cifras del censo de 2010, si bien las organizaciones indígenas critican ese dato porque aseguran que no se llegó a relevar todos los territorios.

Tujuayliya Gea, primera médica wichí de este país, dijo a openDemocracy: “No todas las mujeres wichí quieren acceder a métodos anticonceptivos o hablar si continuar o no un embarazo, porque son muy fuertes las lógicas de las iglesias. Hay que trabajar mucho en la educación y en el acceso a la información para que podamos decidir, como en cualquier lugar del país, si tener o no tener hijos o hijas”.

Gea estudió en Cuba, trabajó en Buenos Aires y hace unos meses volvió a trabajar con las comunidades de su territorio, Santa Victoria Este, en la norteña provincia de Salta. Allí viven unas 13.000 personas, 75% indígenas. Es también el epicentro de las muertes por desnutrición de niñas y niños indígenas.

“Primero tenés que sacar a la iglesia y al patriarcado de las cabezas de los profesionales”

“En mi pueblo nos morimos de desnutrición y no hay pozos de agua. ¿Cómo hablamos de derechos sexuales si no se difunden monte adentro? Cuando yo era chica, el hospital donde trabajo ya existía. Y nunca se hizo una ILE (interrupción legal del embarazo) hasta hoy”, dice Gea en referencia a los abortos con causales contempladas por el código penal.

“¿Por qué? Yo creo que ni siquiera la han negado. La gente no sabe que puede acceder a ese derecho. Es una forma de negar”, afirma.

“Es una fantasía”, agrega, “pensar que se legaliza el aborto y todo se soluciona. Obviamente, queremos que sea legal. Pero primero tenés que reformar el sistema sanitario; sacar a la iglesia y al patriarcado de las cabezas de los profesionales”.

“Caminemos juntas”

Argentina es un Estado laico, pero la activista mapuche y psicóloga social Irma Caupán Perriot, del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, observa que las instituciones religiosas actúan de manera decisiva contra los derechos sexuales y reproductivos en los territorios indígenas.

“Hay una iglesia que reprime, que codifica, que determina y condiciona. Nosotras todavía no podemos hablarlo libremente. Tiene que ver con siglos de violencia, opresión, invisibilización”, sostiene Caupán Perriot.

Su historia personal está marcada por esos desafíos. “Mi madre biológica tuvo un bebé muerto, lo enterró en su patio, como algo ancestral, y por eso fue presa. Después fue violada dentro de la cárcel, y de ahí nací yo. En ningún momento ella tuvo derecho a nada. Era pobre, era indígena, era mujer”.

Las mujeres indígenas, dice, “no somos respetadas para el parto ni para nada. La violencia y el genocidio se ejercen en nuestros cuerpos. Nuestras hermanas no tienen traductores. Si van a una ‘salita’ (policlínica), no entienden la lengua que hablan. Entonces tampoco las atienden. Las tratan como ‘indias’, como si no fueran personas”.

Otra propuesta para legalizar el aborto logró llegar hasta el Senado en 2018, donde resultó derrotada. Aquella vez, ninguna mujer indígena pudo tomar la palabra en el Congreso. En cambio, en los debates de este año, Edith Martiarena, comunicadora wichí de la radio La Voz Indígena de Tartagal, provincia de Salta, pudo decirle a los legisladores que las mujeres y niñas indígenas «sufrimos en carne propia las desigualdades de la pobreza» que «nos obligan a ser madres forzosamente».

Bashe Nuhem, de la comunidad Qom en el noreste argentino, añade: “Aun dentro de algunos colectivos feministas, no nos dan mucha importancia. Les cuento de una hermana que fue violada y nadie responde. Nos debemos que nos escuchen. Abrazamos la lucha de todas las compañeras, criollas, gringas… Pero es hora de que también escuchen a las mujeres indígenas. No nos coloquen para la foto. Caminemos juntas”.

Publicado en OpenDemocracy

Categoria: Derechos Humanos/ Indígenas | Tags: Aborto Legal, Indígenas, IVE | Comentarios: 0