Un lenguaje que nos incluya a todes

Por Romina Mc Cormack*

“Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”

Ludwig Wittgenstein

La RAE decidió colocar en “observación” el pronombre personal elle como recurso creado y promovido por quienes no se sienten identificades con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes. Aunque aclaran que su uso no es extendido ni está asentado, la realidad es que el debate comienza a resolverse.

El lenguaje es una construcción mental para darle entidad a aquello que existe. No se trata solamente de un sistema de signos que describe el mundo, sino que es el medio a través del cual las personas interactúan en el medio social. Y, por ende, está cargado de ideología. El lenguaje tiene consecuencias reales en las personas. No se queda solamente en el discurso, sino que forma una realidad: un lenguaje sexista produce invariablemente sexismo o un discurso odiante está íntimamente relacionado con los crímenes de odio.

Entonces, es a través del lenguaje cómo se establecen disputas entre quienes pretenden mantener el statu quo reflejado en este sistema, y quienes necesitan modificarlo para darle entidad a todos, a todas y a todes.

La discusión acerca del sexismo en el uso del lenguaje ya tiene algunos años. El primer indicio de este debate se encuentra en la crítica feminista de los años setenta. La lengua castellana se presenta como “neutral” pero, a las claras, se notan sus marcas masculinas que niegan a las mujeres. En Argentina, la primera en postular estas problemáticas fue Delia Esther Suardíaz en su tesis de Maestría en Lingüística “El sexismo en la lengua española”. Allí analiza la ausencia de las mujeres en diversos usos de la lengua castellana y afirma la necesidad de un cambio lingüístico.

Un segundo tramo es el que se desprende de la teoría queer. Si los géneros, las identidades y las orientaciones sexuales son el resultado de una construcción social que varía en cada cultura, ya no alcanza con decir “todos” ni “todos y todas” para hablar de un “lenguaje inclusivo”. Porque la realidad no es binaria: por ejemplo, lleno y vacío, verdadero o falso, incluso bueno y malo, no bastan para describirla aunque la sociedad guste de polarizar o simplificar de ese modo.

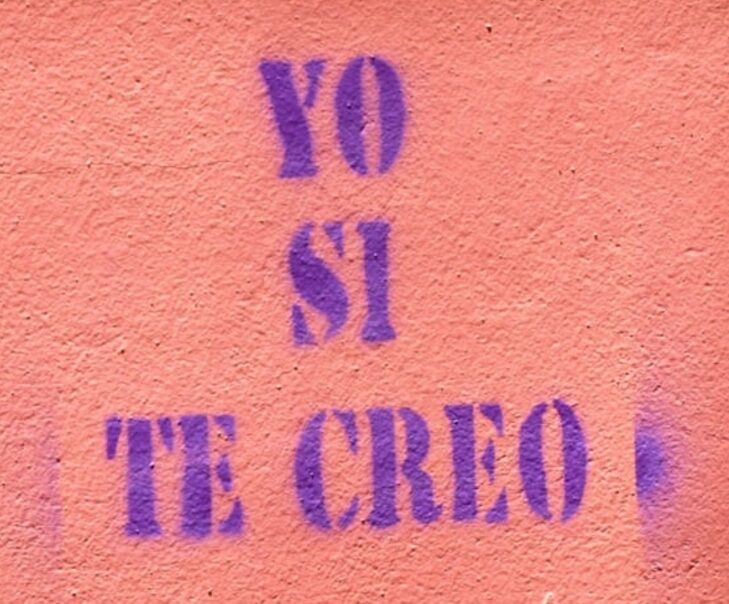

El lingüista y lexicólogo Santiago Kalinowski, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras, definió al lenguaje inclusivo en una entrevista con la periodista Fedra Abagianos: “Es una intervención del discurso público que busca crear en el auditorio consciencia acerca de la persistencia de una injusticia social”.

La lengua no es meramente un recurso expresivo, sino que es la formulación de una posición política, que en este caso revela injusticia. Por lo tanto, un lenguaje incluyente es la herramienta discursiva que podría contribuir “al mejoramiento de las reglas sociales, de las leyes y de las prácticas, que en este momento son desiguales y que hoy favorecen al hombre”, concluye Kalinowski.

Les detractores del lenguaje igualitario, que dicen proteger la pureza de la lengua e incluso su belleza, refunfuñan, se horrorizan y se escudan, por ahora, en la institución que “limpia, fija y da esplendor”: la Real Academia Española.

En las aclaraciones preliminares que aparecen en elInforme de la Real Academia Española sobre el uso del lenguaje inclusivo en la Constitución Española,elaborado a petición de la vicepresidenta del Gobierno, fechado el 16 de enero de 2020, puede leerse: “La Academia redacta sus recomendaciones tomando como referencia el uso mayoritario de la comunidad hispanohablante en todo el mundo”. Es decir que la RAE no es prescriptiva de cómo debe hablarse sino descriptiva de cómo se habla.

En el segundo inciso de estas aclaraciones, insiste: “Entre las tareas de la Academia relativas al buen uso del español está la de recomendar y desestimar opciones existentes en virtud de su prestigio o su desprestigio entre los hablantes escolarizados. No está, en cambio, la de impulsar, dirigir o frenar cambios lingüísticos de cualquier naturaleza. Es oportuno recordar que los cambios gramaticales o léxicos que han triunfado en la historia de nuestra lengua no han sido dirigidos desde instancias superiores, sino que han surgido espontáneamente entre los hablantes. Son estos últimos los que promueven y adoptan innovaciones lingüísticas que solo algunas veces alcanzan el éxito y se generalizan. En estos procesos de innovación y cambio la Academia se limita a ser testigo del empleo colectivo mayoritariamente refrendado por los hablantes, así como a describir estos usos en sus publicaciones.” En definitiva, son lxs hablantes vivxs, orgánicxs, quienes hacen uso de la lengua y la transforman.

En este sentido, Santiago Kalinowski explica: “Hay que olvidarse de la palabra oficial cuando se trata de la lengua. Porque la lengua está en los hablantes, y es ahí el único lugar donde está. No emerge de una institución, no hay alguien que la oficializa y no hay un organismo que autoriza a los hablantes a codificar determinada estructura sintáctica en sus mentes, es al revés”.

El lenguaje inclusivo genera tanto rechazo por parte de grupos antiderechos, e incluso dentro del campo académico, no porque altere la integridad de la lengua sino porque justamente aparece para modificar el estado de las cosas. Viene a romper el binarismo heterosexual y cisgénero, impuesto incluso desde el lenguaje. Puede generar risas, memes, discusiones en el café, pero lo cierto es que el lenguaje inclusivo incomoda.

Les refutadores del lenguaje inclusivo

La consigna más utilizada para desprestigiar el lenguaje inclusivo es que rompe con la economía lingüística. Cualquier persona, indiferente a otras cuestiones del análisis gramatical, ha interiorizado el ahorro en la lengua hasta transformarlo en una verdad absoluta e indiscutible. El presidente de la RAE, Darío Villanueva, decía en una entrevista de El País: “Las lenguas se rigen por un principio de economía; el uso sistemático de los dobletes, como miembro y miembra, acaba destruyendo esa esencia económica”.

Sin embargo, el principio de economía del lenguaje no aplica cuando está en juego otra de sus características: la expresividad. Es decir, muchas veces recurrimos a metáforas o hipérboles para expresarnos. Por ejemplo, si alguien dice “ni en sueños” en lugar de “no” o “¿pueden hacer silencio?” en lugar de “cállense”, está recurriendo a otros usos por diversas necesidades comunicativas, haciendo caso omiso de la economía lingüística.

Otro motivo que suele presentarse como argumento es que, en el castellano, el masculino es un género neutro. En español, generalmente, las palabras latinas de género neutro se asimilaron al género masculino. Pero, todavía pervive en los artículos como “lo”, que sirve para sustantivar adjetivos y señalar conceptos abstractos: lo profundo, lo externo; en los pronombres personales de tercera persona del singular (ello, lo); los demostrativos (esto, eso, aquello); y, también, algunos pronombres indefinidos (algo, nada). Por lo tanto, el género neutro es un género que existe fuera del masculino.

En otras palabras, en castellano el masculino no es neutro: es masculino. Se lo llama “no marcado” para instituir la idea de que incluye a ambos géneros. El femenino, por otro lado, es el género marcado, exclusivo o excluyente.

En una publicación para el diario El País en 2012, que intenta ser muy graciosa, Pedro Álvarez de Miranda se pregunta: “¿Y por qué es el masculino, en vez del femenino, el género no marcado? Buena pregunta, para cuya compleja respuesta habríamos de remontarnos, en el plano lingüístico, hasta el indoeuropeo, y en el plano antropológico hasta muy arduas consideraciones, en las que no pienso engolfarme, acerca del predominio de los modelos patriarcales o masculinistas. Efectivamente, es más que posible que la condición de género no marcado que tiene el masculino sea trasunto de la prevalencia ancestral de patrones masculinistas. Llámeselos, si se quiere, machistas, y háblese cuanto se quiera de sexismo lingüístico”. Admite que ancestralmente, y actualmente, el lenguaje tiene un sesgo machista. Pedro Álvarez de Miranda es filólogo, experto en lexicografía histórica y en historia de la lengua española, Catedrático de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Lexicografía y Lexicología. Y, obviamente, miembro de la Real Academia Española.

Otra razón esgrimida por les refutadores es que la verdadera inclusión sería aprender Lengua de Señas y sistema Braille. En primer lugar, cabe preguntarse si quienes se valen de este argumento realmente aprendieron lengua de señas o les resulta útil solamente cuando se menciona el lenguaje inclusivo. En su cuenta de Instagram @repensar.la.diversidad, Florencia Cambareri, quien se define como activista disca diversa, se pronunció al respecto: “Inclusión es mucho más que LSA (encima algunos dicen lenguaje cuando en realidad es Lengua) y sistema Braille”. En la publicación hace referencia al hecho de que las personas con discapacidad no forman parte real del entramado social desde el momento en que más del 80 por ciento no tiene trabajo, no todos los espacios públicos son accesibles, por ejemplo los baños, e, incluso, muchas veces los lugares de prioridad o las rampas aparecen obstruidas.

El sistema de señas que les permite a las personas sordas comunicarse entre ellas y con el mundo existe desde el siglo XVI para remediar la falencia del lenguaje fonético. Ahora bien, el lenguaje binario excluye a un espectro amplísimo de identidades que no se reconocen en ese binarismo. Por lo tanto, el argumento de la lengua de señas intenta solamente descalificar una verdadera lucha política de inclusión.

Entre Academias se reverencian

En los Fundamentos de la posición de la Academia Argentina de Letras (AAL), Alicia María Zorrilla, presidenta de dicha institución, dice que para analizar el lenguaje inclusivo “indefectiblemente, deben recorrerse dos caminos: el lingüístico y el sociopolítico”. Ahora bien, el lenguaje inclusivo es una lucha que pone en evidencia las desigualdades y las exclusiones de un universo que ha sido regido durante siglos por el orden binario y el poder machista. El lenguaje, además de androcéntrico, sexista, y clasista, muchas veces es racista, algo también normalizado. La discusión, entonces, supera lo meramente lingüístico para tomar ese camino sociopolítico del que habla la presidenta de la AAL.

En estos Fundamentos, Alicia María Zorrilla continúa: “Nadie prohíbe nada a nadie; nadie puede imponer nada a nadie, pero no debe perderse la cordura ni la prudencia, pues, para que la lengua siga funcionando, no puede afectarse la constitución interna del sistema. Además, una e, una @ , un * o una x no cambiarán la sociedad. Esta deberá cambiar, no la lengua que nos une. Las sociedades crean y modifican el lenguaje; es una práctica social. Así lo declaran las Academias y están de acuerdo con ello, pero si esas modificaciones no alteran la estructura lingüística y gramatical de la lengua española”. Sin embargo, el lenguaje no es natural, no es inmutable, es una construcción social y las sucesivas modificaciones se dan en el habla, aunque impliquen la reforma de la estructura gramatical que no es perfecta ni inalterable. El rechazo académico solamente evidencia la necesidad de sostener un statu quo que tiembla.

Cabe reflexionar, como lo hizo la escritora María Teresa Andruetto en el mal llamado Congreso de la Lengua Española realizado en Córdoba durante el 2019: “¿De quién es la lengua? ¿Quién le da nombre y quiénes reconocen su lengua en ese nombre? Esa que se dice de todos ¿es la misma lengua? En caso de serlo, ¿quiénes son sus dueños? Y atendiendo a que una lengua con tantos hablantes, además de un capital simbólico es un capital económico, ¿quiénes hacen usufructo de ella?”.

En definitiva, el lenguaje inclusivo incita a la expansión de los límites que determina el lenguaje. La modificación de la lengua, tornándola inclusiva, incluyente, igualitaria, no tiene que ver con mejorar la gramática castellana sino con resolver aquellas fisuras sociales que se evidencian en la utilización del lenguaje.

Ahora que la RAE se acopla tímidamente al proyecto de una sociedad más inclusiva, ¿cuál será la excusa de les conservadores para desacreditar el cambio lingüístico indispensable?

*Profesora de Lengua y Literatura en educación media.

Publicado en Feminacida

Categoria: Sociedad | Tags: Inclusión, Lenguaje inclusivo, RAE | Comentarios: 0