No se casa el que no quiere

En un mundo donde la inmediatez, parece haberse apropiado de todo, donde la acción ha ninguneado a la intención y donde las ceremonias son cosa de caretas, un tatuador se casó con una tatuadora. No necesitaban hacerlo. Ella no está embarazada, no necesitaban emanciparse por ser menores, ni escapar de compromisos impuestos. Chefu y Helena son familia desde hace años. No le piden permiso a nadie para vivir como les plazca y sin embargo eligieron pasar por el sí, acepto.

Y lo hicieron, pero lo hicieron como ellos querían: en medio de un encuentro de tatuadores, en el Domo del Centenario, y con contraluces tan excitantes que les aseguran convertirse en anécdota obligada en cualquier debate sobre la vigencia de la institución del matrimonio legal.

Chefu, aunque muchos no puedan creerlo, no se llama Chefu. Es Aníbal nosecuanto Enríquez. Ella es Helena algo. Disculpen, no pude evitar dispersarme cuando el juez leyó los nombres. Él es, y se hace el que no quiere asumirlo, el mayor precursor que el arte del tatuaje ha tenido en el Chaco. Ella tiene la dulzura que muchas chicas convencionales sueñan con tener, pero es un tiburón capaz de dominar al alfa de la manada.

Él es el que lleva diez convenciones de tatuadores armadas en la ciudad. Ella, también. En la décima, la última que él dice que organizarán, decidieron que era el mejor momento para terminar con su concubinato totalmente afianzado, con Lupe como estrella rectora y Karim como faro.

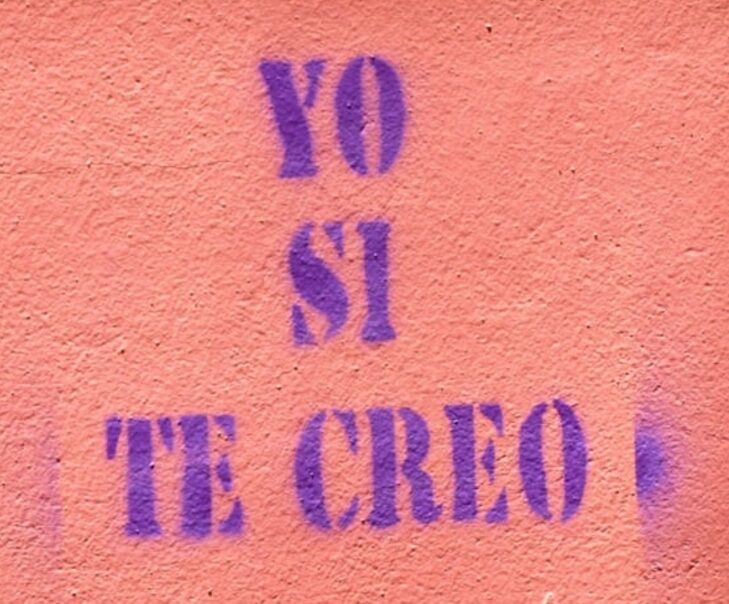

Decidieron que casarse era más que un mandato cultural careta y lo hicieron en el único escenario que le aseguraba ese mínimo de sazón antisistema que no estaban dispuestos a negociar: la 10° Expo Tatoo.

Creo que es fácil de entender. Cuando te invitan a un casamiento en ese contexto no te lo tomás muy en serio. El novio dice que no se va a poner traje y la novia te muestra un modelo de vestido que puede ser de cualquier color, menos blanco.

¿Cómo terminamos ahí? Esa es otra historia. Pero le agradezco a la vida haber encontrado a un personaje como Chefu y poder decir que somos amigos. No de los amigos más amigos, quizás. Pero sí de esos que sienten mutuo afecto sincero sin tener contacto permanente.

Cuando nos sorprendieron al invitarnos, algo diferente se activó en nuestras cabezas. A esta altura me veo en la obligación de graficar que todos mis plurales me incluyen a mí y a Euge. Mi compañera de vida desde hace más de 16 años. Es importante la aclaración porque ella se preparó para una “fiesta de casamiento”. Yo siempre tuve dudas de si no era una fiesta de tatuadores con excusa impuesta.

En definitiva, no me dejó llevar una camisa desprendida con una remera con una estampa de UFC debajo a una fiesta donde el invitado más fotografiado tenía tatuado hasta el blanco del ojo (y esto no es una metáfora, tiene los ojos todos negros el muy loco). Metí camisa prendida hasta el tercer botón y zapatos puntiagudos, como Dios mandaba.

Cuando llegamos, una mesa larga avisaba que nadie nos daría un número para ubicarnos. Familiares y colegas se confundían con la desfachatez de quien no nota que unos estaban como el trabajo los depositó en ese día, mientras otr@s se habían luqueado como para una coronación monárquica.

El maestro de ceremonias nos hizo poner en línea paralela a la larga mesa para que todos viéramos pasar a los novios. A esa altura ya no sabía qué esperar. Aníbal entró con sus padres. Casual, de jean y camisa, recibió los aplausos y chocó los cinco al pasar con todos los que tuvo a mano. Todo un rockstar.

Helena no. Ella estaba en otra dimensión. Su vestido blanco era todo lo que cualquier Susanita (de esas como la de Mafalda) soñaría aún hoy. Su cuerpo, tatuado desde los pies hasta los hombros, caminó con orgullo enfundado en ese atuendo tan tradicionalmente terminado en un largo velo. Como si faltara algo, su hija la precedía arrojando pétalos de rosas que perfumaban sus pasos.

Quizás haya sido en ese momento en que entendí qué estaba sucediendo: el hombre que se hacía el desinteresado había bajado 20 kilos para llegar bien al evento. La amazona demostraba que no le daba ningún pudor ser princesa por una noche, que incluso estaba materializando una ceremonia que alguna vez soñó.

Cuando llegaron al altar, frente al enviado del Registro Civil, la turba invitada mostró su acompañamiento con aplausos, gritos y un pequeño pogo que adornaba la escena perfectamente. Sonó el primer sí, quiero. Fue el de él. Siguió ella. Firmaron todos el acta y llamaron a Karim, que se había quedado un poco alejado de la escena en clara actitud adolescente. Se abrazaron, lagrimearon y se volvieron a abrazar.

La fiesta continuó con muchos de los ritos que tradicionalmente tienen esas fiestas. Hubo ramo lanzado al aire, intercambio de ligas (quizás de las costumbres más polémicas que se mantienen), vals, invitados que terminaban en el suelo por sillas de plástico que no aguantaron el desafío y mucho baile. Todo tan fiesta de casamiento que tranquilamente podría haber estado sucediendo en el Club Social; sólo por decir algo.

En ese contexto, no pude evitar cuestionar esa máxima que los medios de comunicación solemos explotar ante cada fecha relacionada con el amor: cada vez menos gente elige formalizar sus relaciones en matrimonio.

En algún momento, cerca de emprender la retirada, tuve la posibilidad de preguntarle a Helena sobre el contraste entre lo que pudiera haberse imaginado y lo que finalmente fue. Si todos los aditamentos tradicionalistas del evento representaban algo especial para ella. “Mi mamá siempre se quiso casar”, dijo mientras volvía a lagrimear.

Alrededor, cuerpos completamente entintados y vestidos de fajina se intercalaban con vestidos de diseñador para seguir alargando el trencito. Chefu la abrazó y volvió a besar a la novia.

*Por Mauro Bistman

Categoria: Sociedad | Tags: familia, Sociedad | Comentarios: 2

Elena

16 abril, 2019 at 3:58 pm

gracias mauro y señora x estar muy agradecida a todos

anibal enroquez

17 abril, 2019 at 11:39 am

Buenisimo… y vayan mis bendiciones para vos!!!