Presas de ayer, presas de hoy: Yeguas, negras, putas y montoneras

Muchas veces las mujeres somos violentadas por ser mujeres y somos condenadas por ser militantes. A lo largo de la historia las mujeres que se atrevieron a subvertir el mandato patriarcal de quedarse en el hogar al cuidado de la casa, lxs hijxs y se animaron a fundirse en la arena política las condenaron a la hoguera, a la cárcel, al exilio, las objetualizaron doblemente. Porque lo que no se puede domesticar se disciplina, se mata, se ridiculiza.

Sobradas muestras existen a lo largo de la historia del rol que ha sido aceptado como válido para las mujeres y el rol que no “debe ser”. En esta oportunidad me gustaría hablar de las “negras” y las “montoneras”. Las negras como Milagro Sala, las “montoneras”, mujeres que militaron durante la última dictadura militar en la Argentina, que se encargó de disciplinar los cuerpos y las mentes.

El motivo de estas líneas es destrabar los procesos de memoria para trazar un hilo de historia que vincula la política y economía de ayer con la de hoy. El 13 de diciembre recordamos a lxs compañerxs caídos de Margarita Belén, entonces resulta interesante poder recordar fundamentalmente a las compañeras presas políticas y luchadoras sociales, traer al presente los dolores sufridos por su condición de mujeres y que merecen un tratamiento específico en el derecho.

Existe una condena social y política impresa sobre el cuerpo de Milagro, por ser coya, militante, negra y animarse a organizar a lxs sectores más humildes para cuestionar el poder hegemónico neoliberal de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy.

Las presas de ayer, “las montoneras” fueron las mujeres que pusieron el cuerpo a la lucha contra el sistema económico, político y cultural de la última dictadura militar del período 1976-1983, sufrieron una doble condena: por ser militantes y por ser mujeres. Se vieron confinadas al sufrimiento de torturas específicas por su condición de mujeres, las violaron sistemáticamente, las indujeron a realizar abortos, las sometieron a desnudos forzados, las manoseaban o aplicaban la picana eléctrica u otros elementos sobre los genitales, las mantuvieron vivas a muchas de las embarazadas para quitarles sus hijos al nacer y matarlas seguidamente, usando sus cuerpos como envases descartables.

Los delitos contra la integridad sexual cometidos durante la dictadura militar, considerados como crímenes autónomos de lesa humanidad son de condena reciente. La primera vez que se incluyó el delito sexual como parte de un plan sistemático de tortura contra las mujeres detenidas ilegalmente fue en abril del año 2010 donde se dio lugar al primer fallo del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, se condenó al ex agente de inteligencia del Ejército Argentino, Horacio Barcos, a quince años de prisión. A la fecha la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), en un informe realizado, da cuenta de 19 sentencias que condujeron a la condena de 79 imputados por crímenes de violencia sexual contra detenidas en el marco del terrorismo de Estado.

Anteriormente los delitos sexuales eran considerados hechos eventuales que prescribían, encubiertos bajo la figura de tormentos. Esto sucede por la falta de una mirada de género en la justicia; este sesgo no permitió durante muchos años considerar a este tipo de delitos como específicos y particulares. Dejando de lado parte de la memoria que es necesario reconstruir, analizar y pensar, para juzgar, reflexionar y poner en valor vivencias que se imprimieron en los cuerpos desde una lógica de poder. Las violaciones inscritas en los cuerpos significaron posiciones de poder sobre los mismos que tienen una connotación diferente a un golpe, una tortura, la violación tiene en este sentido una intencionalidad moralizante, correctiva y disciplinadora. Reconocerla como un delito particular en el marco del terrorismo de Estado contribuye a develar de manera holística las injusticias cometidas durante la dictadura más sangrienta de nuestra historia.

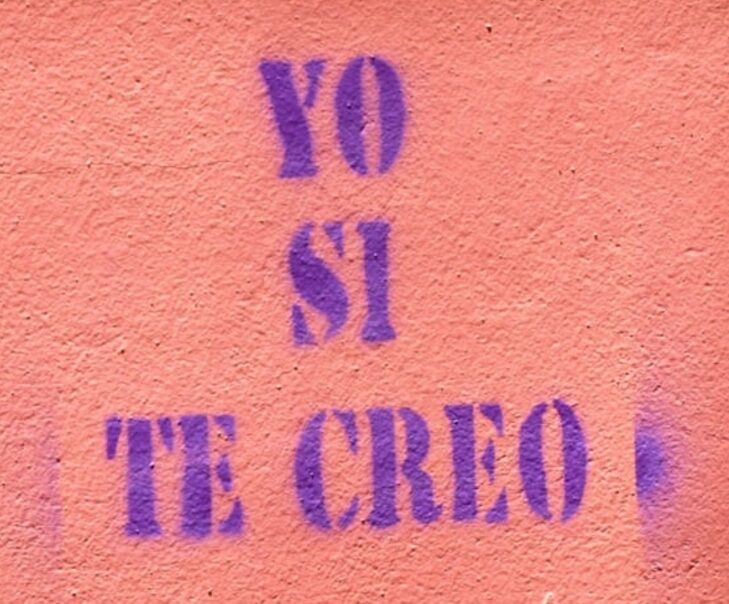

En la actualidad el peso del poder patriarcal y el modelo neoliberal se encarna en la persecución político-judicial a Milagro Sala, presa hoy por militante, mujer, indígena, negra y disidente.

Milagro fue presa por un acampe realizado en el año 2015 que denunciaba el rechazo al reordenamiento de la distribución de subsidios a cooperativas llevado a cabo por el gobierno de Jujuy, cuyo gobernador es Gerardo Morales que en ese momento asumía recientemente. Esa fue la causa inicial, luego se le adjudicaron otras, con falta de pruebas. En todo el proceso se le desconocieron los fueros como miembro del Parlasur. Recientemente se conoció la última de ellas, la “causa de las bombachas”, por “amenazas a dos policías”, con falta de pruebas y un nivel de ridiculez altísimo.

Ya se expresaron por su liberación la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este último organismo interpeló al Estado argentino a dar pronta respuesta a la decisión del grupo de trabajo de Naciones Unidas, que calificó la detención de arbitraria y pidió su liberación inmediata.

Aún no hay respuestas por parte del Estado argentino ni de la justicia, y cotidianamente se violan sus derechos, la hostigan a diario mientras se baña, no la dejan estar sola, la golpean y la someten a terribles vejaciones.

Las presas políticas de ayer y las de hoy tuvieron y tienen que pagar un precio muy alto, por ser mujeres, militantes que subvierten el orden establecido, porque implica desobedecer el mandato de ser sumisas, obedientes, del hogar y por animarse a enfrentar el poder real de la economía concentrada en unas manos y del patriarcado que nos objetualiza.

Ludmila Pellegrini -Docente, investigadora, militante.

Categoria: OPINIÓN | Tags: Derechos humanos, Género, política | Comentarios: 0